八丁味噌といえば、「味噌煮込みうどん」や「どて煮」、「味噌おでん」などを思い浮かべるのではないでしょうか。お寿司を食べに行ったときにも、最後に赤だしのお味噌汁が出てくるとホッとするものです。

八丁味噌の名前は地名から

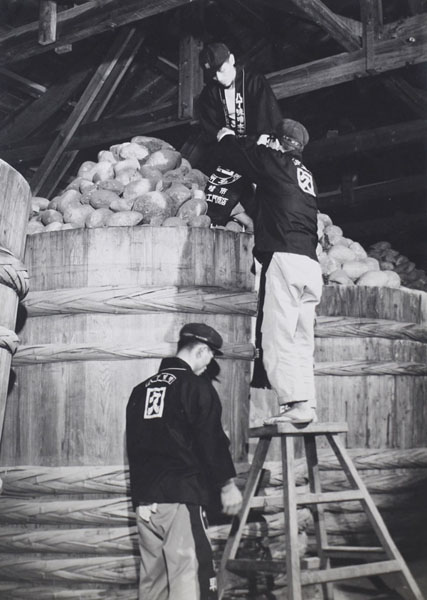

八丁味噌は、大豆と塩のみを原料に大きな木桶に仕込み、天然の川石を職人の手で山のように積み上げて重石とし、この八丁町の気候風土のなか、二夏二冬(2年以上)天然醸造で熟成させて出来上がります。

創業は江戸時代初期という八丁味噌の老舗「カクキュー」。歴史は戦国時代まで遡るそうです。カクキュー当主早川家の先祖は、今川義元の家臣。永禄3(1560)年の桶狭間の戦いで今川が敗れた後、岡崎の寺へと逃れて武士をやめ、名を久右衛門(きゅうえもん)と改めたそう。寺で味噌造りを学び、徳川家康公生誕の岡崎城から西へ八丁(約870m)の距離にある八丁村(岡崎市八丁町)へと移り、正保2(1645)年に業として味噌造りを始めました。そして地名に由来して、「八丁味噌」と呼ばれるようになったと言います。

創業当時からの木桶仕込みを今も守る

かつての日本では、味噌をはじめ醤油や酒も、木桶で作られていました。しかし時代の流れとともに、木桶よりも扱いやすいステンレスやホーローなどの桶に移行してゆき、今や木桶仕込みの味噌は全体の生産量の1%以下とも言われています。

ですが、カクキューでは、創業当時より八丁味噌の仕込み桶に木桶を使用し続けています。木桶には、長年受け継がれる微生物が棲みついており、カクキューらしい味わいを生み出してくれると言います。八丁味噌はいくつもの条件が重なって始めて生み出されますが、その重要な要素の一つが木桶だと言います。味噌蔵の中に入ると、とても良い香りに包まれます。

八丁味噌の仕込み桶の上には、大量の重石が円錐状に積まれています。石を積む作業は現在も職人の手で行われています。重石は、味噌の水分を桶全体に行き渡らせるために一つ一つ積み上げます。江戸時代初期からの伝統製法を守り、木桶仕込み・天然醸造を守り続けています。

味噌蔵や資料館、大人の社会見学へ

全国には様々な味噌が存在します。味噌の約80%が米みそである一方で、愛知県を含む東海三県(愛知・岐阜・三重)は、古来より主に大豆と塩を原料とする「豆みそ」を生産しています。豆みそは、甘みのほとんど無いお味噌ですが、大豆由来のうま味があるのが特徴です。また濃い色をしているのは「メラノイジン」が含まれているからです。この成分は「活性酸素」の働きを抑える働きをするなど、味噌の健康効果は古くから文献も多く存在しています。

愛知県から東京に嫁いできた私は、味噌おでんや赤だしのお味噌汁を飲むと心と身体に沁みます。90歳になった母が食も細くなってきて、肉や魚が食べられなくなって、食事ではタンパク質が取れていないことが心配でした。そんな母に少しでも長生きしてほしいと、手軽にタンパク質を摂取できるような無添加のプロテインを作りました。有機大豆と栄養素が豊富な桑の葉パウダーを加え、味わいはカクキューの八丁味噌のパウダーを加えて、カツオの血合を使ったお出汁のパウダーも加えて、コクのある八丁味噌の風味のプロテインです。

お湯に溶かしたり、料理に加えたりして、栄養を補ってもらえる製品です。年老いた母が毎日飲める味を求めて行きついたカクキューさんの八丁味噌のパウダーを使わせていただいているご縁で、工場見学に伺いました。

カクキューの見学では、味噌蔵や史料館をガイドさんが案内してくれます。史料館には、味噌造りの歴史はもちろんのこと、南極観測隊の携行食品として八丁味噌が使用されたことや、明治から昭和時代に活躍された著名人からの注文の記録やお手紙の現物の展示もあります。さらに八丁味噌の料理やデザートを楽しめるお食事処や、売店も併設していて、楽しい大人の社会見学ができます。東海地方にお出かけの際にはぜひ立ち寄ってください。

合資会社 八丁味噌(屋号:カクキュー)

住所:愛知県岡崎市八丁町69番地 (名鉄 岡崎公園前駅より徒歩で5分/東海道新幹線 三河安城駅よりタクシーで30分)

工場見学:10時~16時 (平日)毎時00分 (土日祝)毎時00分・30分 ※12:30の回は当日店頭にて確認を。

お盆や年末年始の見学や最新情報はホームページのお知らせをご覧ください。

Text / 酒・食・旅・文筆業 磯部らん

コミュニケーションやマナーに関するビジネス本を多数出版。とくに発展途上国 が好きで、アマゾン川でピラニア釣り、南インドにドーサを食べになど、好きなこ とをしに海外をひとり旅する。日本酒利き酒師。http://isoberan.com