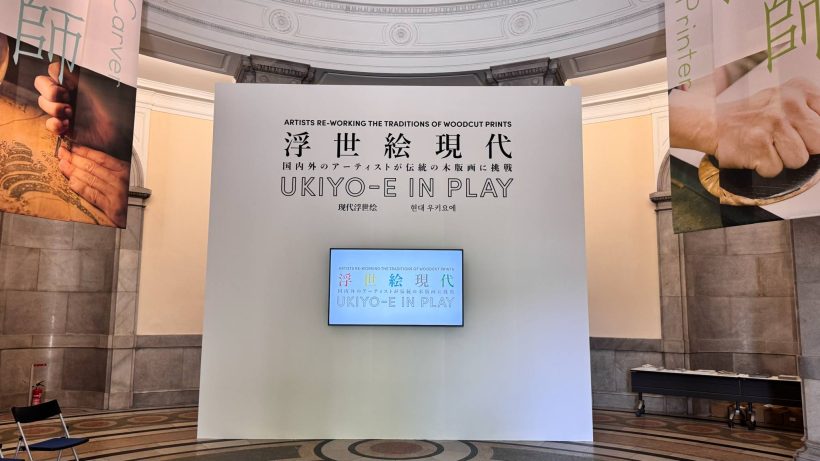

特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」【蔦重展】は東京国立博物館・平成館で開催中ですが、お隣の表慶館で同時開催中なのが、「浮世絵現代」【 国内外のアーティストが伝統の木版画に挑戦 UKIYO-E IN PLAY】です。現代の国内外アーティストが手がけた浮世絵へのオマージュ作品や、浮世絵の手法で新たな作品を作り上げたり。現代アーティストが描いた作品を彫師・摺師が協働し、生み出した”現代の浮世絵”が展示されています。

会場に入ってまず目を引いたのは、漫画家・水木しげる《妖怪道五十三次 京都》(2003年 ©️水木プロダクション)。様々な妖怪が登場する「妖怪道」を描いた歌川広重の代表作「東海道五十三次」へのオマージュとなっています。水木しげるの妖怪への“愛情”を感じられる作品です。江戸時代東海道を旅する旅人も「妖怪が出るかも?」と心細く感じながら次の宿場町まで急足に歩いたことも多かったのではと想像してしまいました。

安野モヨコ《『さくらん』きよ葉》(2016年 ©️Moyoco Anno)は、まさしく江戸時代の“美人大首絵”。首の線の繊細さ、肌の白さ、髪の生え際の細かさなど、正しく浮世絵の世界が表現されています。

印象的だったのは、草間彌生の作品。作品が誕生していくプロセスの映像が、作品横でビデオ上映されています。大きな赤い富士山の絵を草間が描いて行き、「私を驚かせるように」と伝え、彫師と摺師に託します。彫師が、彼女が描く1万個以上の「ドット」を板木に掘ります。気が遠くなるような作業。そして摺師は、草間氏がもともと描いた赤い富士山以外にも、青い富士山、緑色の富士山…と様々な色のバリエーションが展開されて行きます。草間氏も、その仕上がりに驚きを隠せません。現存している江戸時代の浮世絵本もこうだったのではないかと思う一瞬。原画、版木への彫師、色をつけて刷る摺師。この連携があってこその「浮世絵」。

塩田千春の立体作品を元に描いたドローイングを、彫師・摺師が引き継ぎ、浮世絵の手法で作品に仕上げて行きます。塩田氏が映像の中で、「一つの赤の色だけでなく、いろいろな赤を描いてくれている」語っており、浮世絵の技法に感激している様子。浮世絵特有のグラデーションは繊細で美しいということに、私も改めて感じ入りました。二百数十年以上前から続く伝統技巧が現代のアーティストとコラボすると、作品の可能性が新たに広がるのだと驚きました。

他にも、李禹煥、名和晃平、加藤泉など、総勢80名の国内外のアーティストの木版画の作品を展示しています。

江戸時代に写楽・歌麿・北斎などを生み出した浮世絵の技法。それは途切れることなく、現代の彫師・摺師にも脈々と受け継がれていることに改めて感銘を受けました。現代のアーティストとコラボすることにより、日本人の美意識とそれを表現する技がさらに次の世代に繋げているのですね。ぜひ、【蔦重展】とセットで鑑賞してください。

浮世絵現代 https://ukiyoeinplay.jp/

会期:2025年4月22日(火)~6月15日(日)

会場:東京国立博物館 表慶館

開館時間:午前9時30分~午後5時

※金・土曜日、5月4日、5日は午後8時まで ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日、5月7日(水) ※ただし、4月28日(月)、5月5日(月)は開館

Text /トラベルアクティビスト真里

世界中、好奇心を刺激する国々を駆け巡るトラベルアクティビスト。外資系金融機関に勤務の後、1年の3分の1は旅をする生活へ。ジョージア、バルト3国はじめ訪れた国は50カ国以上。日本中も巡り、行った先で出会った人、風景、食etc. 旅の醍醐味をレポートします。