今年が第1回目となる「ひろしま国際建築祭」。前回に続いて、尾道駅・福山駅周辺の会場についてご紹介します。尾道は坂道が多い街なので、廻る順番をまちがえると、山を上ったり下ったりで大汗をかくことになります。まずは、タクシーで尾道市立美術館まで上ってしまい、山を降りながら会場を廻るのがおすすめです。

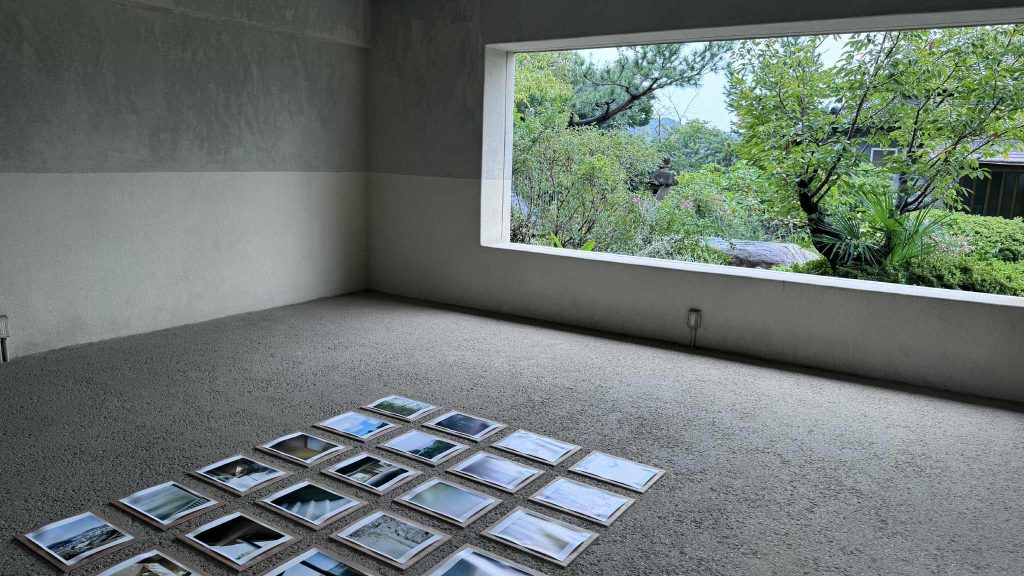

尾道の街と美しい瀬戸内海を一望できる山の上にある尾道市立美術館は、建築祭参加建築家の一人、安藤忠雄氏の設計によるもの。ここでは、「ナイン・ヴィジョンズ|日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」と題する展覧会が開催されています。“建築界のノーベル賞”と称される「プリツカー建築賞」の日本人受賞者数は8組(9名) と、アメリカと並び世界最多を誇っています。丹下健三・槇文彦・安藤忠雄・妹島和世・西沢立衝・伊東豊雄・坂 茂・磯崎新・山本理顕の各氏の来歴・代表的な作品の写真や模型などが展示されています。

日本人そしてアジア人で初めてプリツカー賞を受賞した丹下健三氏は、戦後の復興期から高度成長期に主に活躍しました。日本の街並みが“現代的”になっていく時代を牽引した建築家です。東京・代々木の代々木第一体育館が有名ですが、今回の展示では《広島平和記念館原爆記念陳列館》の模型をはじめ、多くの資料が展示されています。 戦後80年の今年、この「国際建築祭」が広島で開催された意義も併せて心に刻みたいです。

私が時々買い物やランチなどに行く東京・代官山にある「ヒルサイドテラス」の模型があり、槇文彦氏による作品だったのだなと改めて認識しました。1969年から1992年という20年以上に渡り段階的に建設され、時代が進むにつれて形態・機能を柔軟に変えてきたそう。2025年の現在になっても建物が陳腐化しないのは、建築時の発想の柔軟さがあったからなのですね。

各氏のプリツカー賞授賞式の際に行ったスピーチの動画を見ることができるコーナーがあります。スピーチは、建築のみならず、人類の文明の行く末をも示唆する内容もあり、大変興味深いです。建築家自身が語る言葉を聞く機会は多くの人にはあまりないと思います。じっくり耳を傾けたいです。

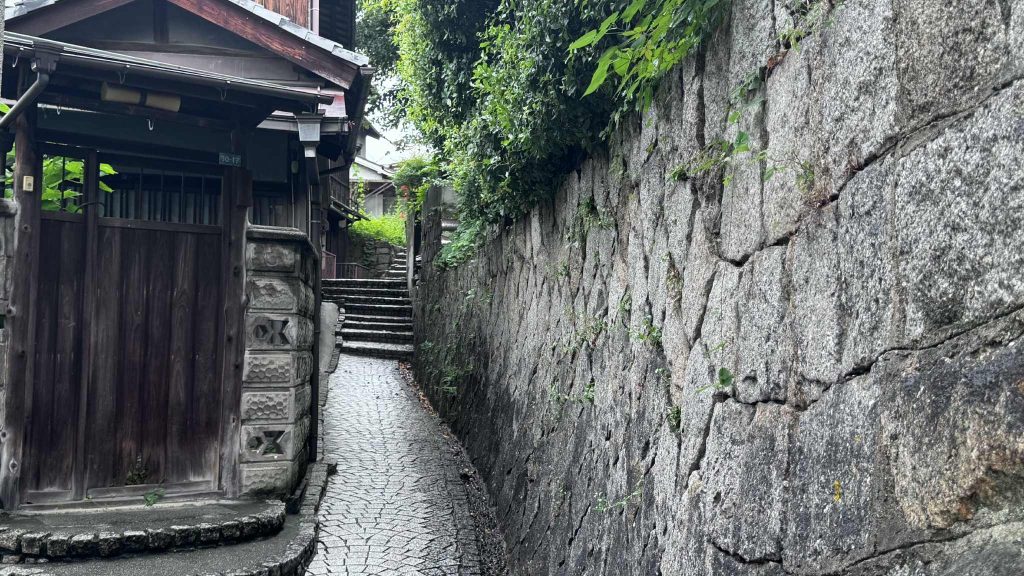

市立美術館を出たら、海に向かって山を下りる途中にある《LOG》もぜひ立ち寄りたい会場です。ここは、1960年代の建物をインドの建築ファーム「スタジオ・ムンバイ」がリノベーション。ギャラリーやカフェに加えてホテルも併設されています。リノベーションにあたって、壁の色一つを決めるのにも膨大な数のサンプルを作った様子などが展示されていて、日本・インドの職人のこだわりを感じられます。レトロな感じの建物と瀬戸内海の海が見えるロケーション、この場所にたどり着くまでの尾道特有の狭くくねくねとした道も楽しんでください。

尾道駅から徒歩5-6分歩いたところにある「ONOMICHI U2」という建築祭の会場では、「『ZINE』から見る日本の建築のNOW and Then」と銘打った展示があります。若手建築家が作成した建築系のヴィジュアルブックを展示、一部販売もしています。私が思わず手に取って読み耽ってしまったのは、金沢市の住宅街のいろいろなパーツを小冊子にしたもの。“私有橋”や“バス待合所”など、読み進めていくと個性のある建築を比較していて楽しいものがいっぱいでした。

「ひろしま国際建築祭」を楽しむには、やはり現地に1泊したいものです。ONOMICHI U2の中には、レストラン・ベーカリー・雑貨店・カフェ・自転車ショップなどがあり、お食事やお買い物をするにも楽しい場所です。私が宿泊した「HOTEL CYCLE」はこの建物の一角にあります。少しレトロな雰囲気の室内は機能的かつ落ち着きます。寝心地の良いベッドも、坂の多い尾道を歩いた身体を癒してくれます。そして、朝食はU2の中のレストランで。地元の食材を生かしてボリューム十分。心地よい滞在となりました。

他にも尾道市内には「LLOVE HOUSE ONOMICHI」「まちなか文化交流館Bank」、そして福山市内「ふくやま美術館」などの会場も、それぞれの最寄り駅から徒歩圏内。尾道のアーケード商店街のお散歩と併せて、全部見て廻るのも意外にもスムーズです。 *会場により開催期間、時間帯が異なるので、ホームページを確認してからおでかけください。

秋になり過ごしやすいこの時期、尾道・福山に足を延ばして、日本人の建築家の歴史と現在に触れてみませんか?

ひろしま国際建築祭2025 https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/

会期:2025年10月4日(土)- 2025年11月30日(日)

開催地:広島県福山市、尾道市+瀬戸内エリアのサテライト7会場

Text /トラベルアクティビスト真里

世界中、好奇心を刺激する国々を駆け巡るトラベルアクティビスト。外資系金融機関に勤務の後、1年の3分の1は旅をする生活へ。ジョージア、バルト3国はじめ訪れた国は50カ国以上。日本中も巡り、行った先で出会った人、風景、食etc. 旅の醍醐味をレポートします。